この記事は約27分で読めます

こんにちは。空色の森です。

看護学校入学おめでとうございます!

本記事では、看護学生1年生の間にやっておいた方がいいことを「6つ」筆者の経験に基づき紹介させていただきます。

最後までお読みいただけますと幸いです。

本サイトでは他にも看護学生さん向けの記事を作成しているので、そちらもぜひご覧ください(^^)/

入学式が終わっていよいよ1年生スタートです!

1年生の間にしておいた方がいいことはありますか?

おめでとうございます!一緒に頑張っていきましょうね!

1年生の間にしておいた方がいいことは色々とありますが、

今回は要点に絞って6つ紹介しますね(^^♪

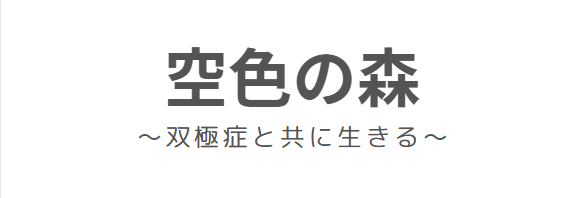

看護学校1年生の1年間のスケジュール

そもそも1年生の年間スケジュールはどんな感じ何ですか?

1年生は座学も演習も基本を勉強していきます!

だから、1年生で勉強したことが上の学年に繋がっていきます。

そんな基本を勉強する1年生の年間スケジュールは次のとおりです!

春はオリエンテーションなどを通して学校の生活に慣れていくところから始まります。学校によっては同時に一般教養(倫理学や情報学、外国語など)の授業が開始します。

学校の生活に慣れてくると、基礎看護科目と日常生活援助技術の演習が始まります。基礎看護科目では患者さんとのコミュニケーションの方法などを学びます。日常生活援助技術では、ベッドメイキングや口腔ケアなどの技術を練習します(後ほど詳しく紹介しますね!)

夏が近づくと専門基礎科目(解剖生理学など)が始まります。学校によって開始時期は異なると思います。

夏休みが明けるといよいよ「看護過程」の開始です。看護過程は実習に直結するので、ここで書き方をしっかりと身に付けておくと良いと思います。

そして初めての実習が始まります。最初は1週間の実習になります。コミュニケーションがメインですが患者さんに合わせた日常生活援助も行います。

冬休み明けには専門看護学(成人、老年、小児、母性、在宅、精神)と診療の補助技術の演習が行われます。診療の補助技術では採血や点滴静脈内注射の技術をモデルを使用して行ったり、与薬の方法について勉強したりします。このころから、専門基礎科目の病態や薬理学なども少しずつ勉強していくことになります。なお、バイタルサイン測定(問診、視診、聴診、打診、触診)はもう少し早く演習の機会があるかもしれません。

1年生のうちにやっておいた方がいいこと6選

年間スケジュールはいかがでしたか?よく見てみるとどれも来年につながることを行っています。

これを踏まえて以下では、2年生以降を見据えた上での「1年生のうちにやっておいた方がいいこと6つ」をご紹介します。項目は次の通りです。

- 解剖生理学

- 看護過程

- 日常生活援助技術の練習

- 他学年との交流

- 就職サイトの閲覧

- アルバイト(する予定の方は)

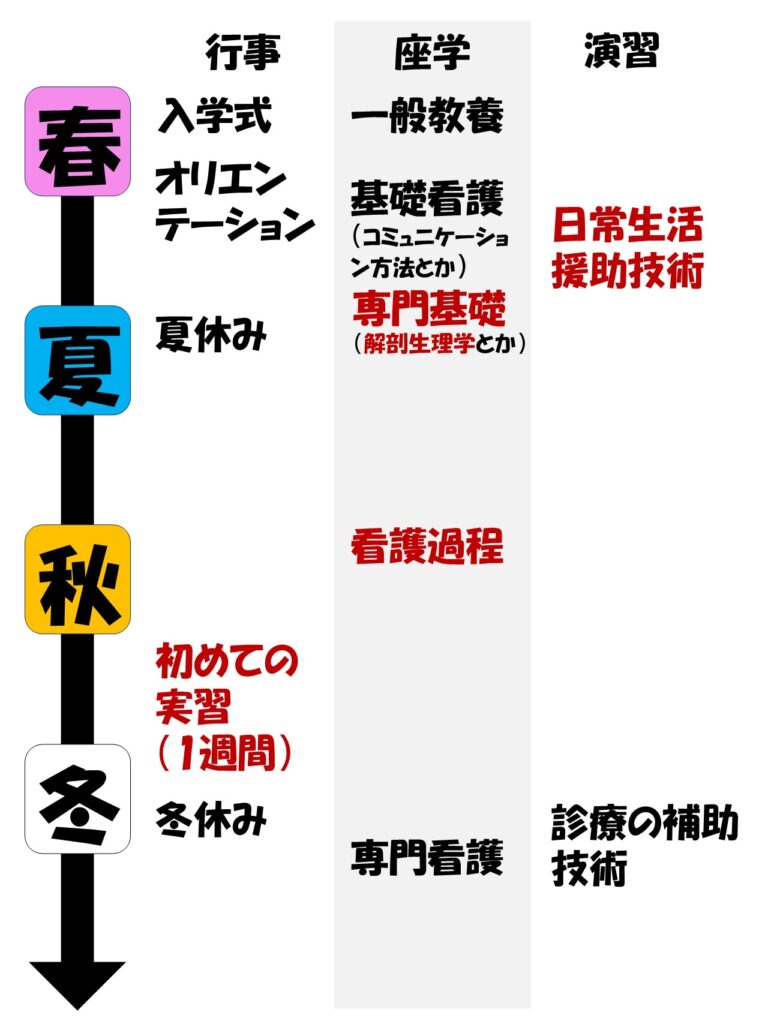

解剖生理学

解剖生理学ですか!?なんだか難しそう…

確かに難しいです。

ですが、今後の病態や薬物動態の理解、看護過程、援助の根拠など様々な領域に必要な知識なんですよ(^^)/

1つめは「解剖生理学」です。解剖生理学の簡単な説明については【春から看護学生】入学前に準備しておいた方がいいことをご参照くださいね。

さて、解剖生理学は身体内外の仕組みを勉強するため、それ以降に学ぶ病態や薬物動態の理解に必要となります。

また、看護過程では患者さんが抱えている問題(困っていること)に対して「なぜそのようなことが起こっているのか」と考える必要があります。ここでも解剖生理学が必要になってきます。

さらに、援助をするときにも「どうしてそのような手順・方法で援助するのか」という根拠を述べる際に解剖生理学の知識が必要となります。

援助で解剖生理学の知識を使うときの例です(*´▽`*)

食事介助にて…

方法:ベッド上で食事するときは枕を使って顎が胸に近づくようにする(=頸部を前屈位とする)

根拠:これにより喉頭蓋が喉頭口を覆いやすくなり誤嚥(気管に食べ物が入ること)予防につながるため

ですので、ぜひ1年生のうちに解剖生理学はよく勉強しておいた方がよいと筆者は思います(でないと後々大変…)

勉強についてですが、学校から配布される教科書と授業資料で十分ですが、視覚的にわかりやすい市販のテキストもおすすめです!図書室にも教材はたくさん置かれているかと思いますので、自分に合ったテキストを見つけてくださいね(^^♪

解剖生理学の勉強法は【看護学生必見】解剖生理学の勉強を5stepで具体的に解説に記載しておりますのでぜひご覧ください。

筆者おすすめの参考書は次のとおりです。

楽天・Amazonで購入可能な参考書を下記に記載しておきますので参考にしてください。

1.『のほほん解剖生理学』 玉先生・大和田 潔

2.『つなげてみたらスルスルわかる!生化学・生理学・解剖学』

橋本 さとみ

看護過程

2つめは「看護過程」です。看護過程とは、

看護過程とは,ヘルスケアを必要とする人々の問題解決・緩和のために,可能な限り最高の看護ケアを保証するための系統的な思考過程である。

岡庭 豊、『看護師・看護学生のためのレビューブック2025』、(株)メディックメディア、基-13より

すなわち、健康に関する困りごとを抱えている方々の問題を解決もしくは軽減するために、できる限りの最高の看護を提供する上で用いる決まった枠組みのある考え方のことを指します。(自分で書いていても何だか難しい( 一一))

要するに、看護をする前に「どうして何のためにどんな看護をするのか」「実際に援助したらどのように患者さんは変化したのか」「ではそれを踏まえて次はどうするのか」について繰り返し考えるのが看護過程です!詳しくは今後記事にしていく予定です。

実習では実際に受け持たせていただく患者さんを対象にこの看護過程を展開していくことになります。

現場では、授業の看護過程のように絞られた情報だけがあるということはなく、膨大な情報の中から分析(アセスメント)に必要な情報を探す必要があります。

ここで看護過程の流れがわかっていないと、情報が混乱してしまい患者さんのアセスメントを正しくできなくなってしまいます。そうすると患者さんに合った援助を考えることも難しくなってしまいます。

ですので、1年生のうちにぜひ看護過程の書き方をじっくりと勉強して、身に付けてほしいと筆者は思います。最初は戸惑うかもしれませんが、友人と相談したり先生へ積極的に質問に行って自分のものにしていきましょう!

YouTubeチャンネル「梅ちゃん先生」様の動画がとても参考になるのでぜひ見てみてください。

5本立てで看護過程についてわかりやすく解説して下さっています。筆者はとてもこの動画に助けていただきました(;’∀’)この場を借りて感謝申し上げます。

日常生活援助技術の練習

3つめは「日常生活援助技術の練習」です。詳しくは別の記事にまとめる予定です。

日常生活援助とは、日常生活に必要な食事や排せつ、清潔、移動・移送のケアのことを指します。

病棟でお会いする患者さんの中には、疾患により日常生活で行う動作に対して援助を要する場合があります。その際に必要となるのが日常生活援助技術です。

実習ではこの日常生活援助がメインとなってきますので、ぜひ1年生のうちに技術を何度も練習し可能でしたら「どんな姿勢ならもっと患者さんは楽になるかな?」「お湯の温度は冬の場合何度がいいんだろう…?」と自分なりに研究を進めておくと良いかと思います。

なお、具体的な練習方法は【看護学生向け】日常生活援助の練習方法を3stepで具体的に解説にて、ご紹介させていただきましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

筆者おすすめの参考書は次のとおりです。

楽天・Amazonで購入可能な参考書を下に記載しておきますので参考にしてください。

1.『根拠と事故防止からみた 基礎・臨床看護技術 第3版』 任 和子・井川 順子

→根拠が手順に沿って書かれており、わかりやすいです。

2.『vol.1 基礎看護技術: 根拠からわかる!実習で実践できる!(わかるできる看護技術 Vol.1)』 中村 充浩・北島 泰子

→イラストが豊富で、援助に必要な基本知識も最初に振り返って下さいます。

診療の補助技術は別売りとなっているので注意してくださいね。

また、YouTubeチャンネル「看護師・介護士のタメになる話【CARETREEケアツリー】」様の動画が参考になるのでぜひ見てみてくださいね。手順を1つ1つ丁寧に解説して下さっており、たくさんのことを学ぶことができます。

他学年との交流

4つめは「他学年との交流」です。

学校にいると2年生は多重課題、3年生は実習と各々やるべきことがあり他学年との交流は少なくなりやすいと思います。もしかすると行事や委員会以外では関わらないことも・・・

ですが、ぜひ挨拶から初めて交流を深めていってみてください。先輩たちは学校に関することを始め、これから先において経験することについての情報をたくさん持っています。例えば、使いやすい参考書とか看護技術のコツなどです。他学年とのつながりは今後の強みになると筆者は考えます。

でもなんか話しかけづらいんだよなあ

気持ちはわかります。

忙しそうにしているとどうしても話しかけづらいなと感じてしまいますよね。

ですが余程のこと(課題の締め切りがあと5分とか)がない限り、大丈夫だと思います!そうであってほしい…

ちなみに、筆者は後輩がいた立場ですが、後輩が困っているところを見ると「話しかけてもいいのかなあ、迷惑じゃないかな…(^-^;」なんて逆に考えていたりします。皆様が先輩という立場になったら、ぜひ後輩さんを助けてくださいね(*´ω`*)

就職サイトの閲覧

5つめは「就職サイトの閲覧」です。

入学したばかりなのに、もう就職ですか??

そうですよね、早いですよね。

ただ、近年病院の選考も早まってきているので1年生のうちから準備しておいた方が安心かと思います。

近年、病院を始めとする医療施設も選考時期が早まってきています。早いと4月前には選考が始まるところもあります。ですので、2年生の夏休みにはインターンシップに行くと考えると、1年生のうちにある程度目標とする就職先をざっくりと考えておく必要があります。

そんなときに便利なのが就職サイトです。自己分析を簡易的にできるサービスがあったり、医療施設の比較も容易にできるのでおすすめです。

就職サイトでは就職先の強みや応募要件、給料、福利厚生など様々な情報が載っています。1年生のうちにサイト内で気になる病院をいくつか見つけておいて、2年生になったら説明会やインターンシップに行ってみるのがいいかもしれません。

筆者おすすめのサイトは「マイナビ看護学生」です。気になった方はぜひ検索してみてくださいね。

アルバイト(する予定の方は)

6つめは「アルバイト」です。

特に学費やその他経費を自分で稼ぐ必要のある方は、1年生のうちにある程度貯めておくことをおすすめします。

2年生になると、1年生のときよりも授業の内容が専門的になり、課題も重複してきます。ですので、場合によってはシフトを減らさざる得ないこともあるかと思います。

また、実習でもノートを購入したり、場所によっては交通費などお金がかかる場面があるので今のうちに稼いでおいた方がいいと思います。筆者は長期休みを利用してアルバイトのシフトを増やしました!

社会経験にもなるので、ぜひアルバイトをされる方は1年生のうちに、アルバイトから様々なことを学んでいきましょう(*^^*)

最後に

「看護学生1年生の間にやっておいた方がいいこと6選」いかがでしたでしょうか。

最後にもう一度まとめさせていただきますね。

- 解剖生理学

- 看護過程

- 日常生活援助技術の練習

- 他学年との交流

- 就職サイトの閲覧

- アルバイト(する予定の方は)

読者の皆様にとって充実した1年になりますよう願っております。

最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)