この記事は約30分で読めます

こんにちは。空色の森です。

暖かくなったと思ったら急に寒くなったりと気温差が激しいので体調に気を付けたい季節ですね(^^)

今回はよく「勉強しておいた方がいいよ」と言われる科目、『解剖生理学』の勉強方法について筆者の経験を基に具体的に説明していきたいと思います!

おすすめのテキストやYouTubeチャンネルもご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください

もうすぐ解剖生理学の授業が始まるんですけど、どうやって勉強したらいいんでしょう?難しいって聞くし心配で…

心配ですよね、わかります。

なので今回はそんな不安を少しでも解消できるように5ステップで紹介しますね!

解剖生理学と聞くと何だか難しい科目のように感じますよね…。確かに難しいとは思います。そもそも看護学校に入学するまで身体の中のことを本当に詳しく勉強したことがある方は少ないと思うので、初めてのことに戸惑うのは不思議なことではありません。

しかしながら、【看護学生】1年生のうちにやっておいた方がいいこと6選でも紹介したように、解剖生理学はこれから先の病態理解や援助の根拠に必要となる大切な科目でもあります。

以下では、そんな看護学生の基礎であり、身に付けたら心強い味方となる解剖生理学の勉強方法について5ステップで具体的に説明していきますね!(筆者はこの方法で科目試験90点台をいただきました)

記事の最後には解剖生理学の学びをさらに深めるために2年生以降もできることを合わせて紹介していきます。

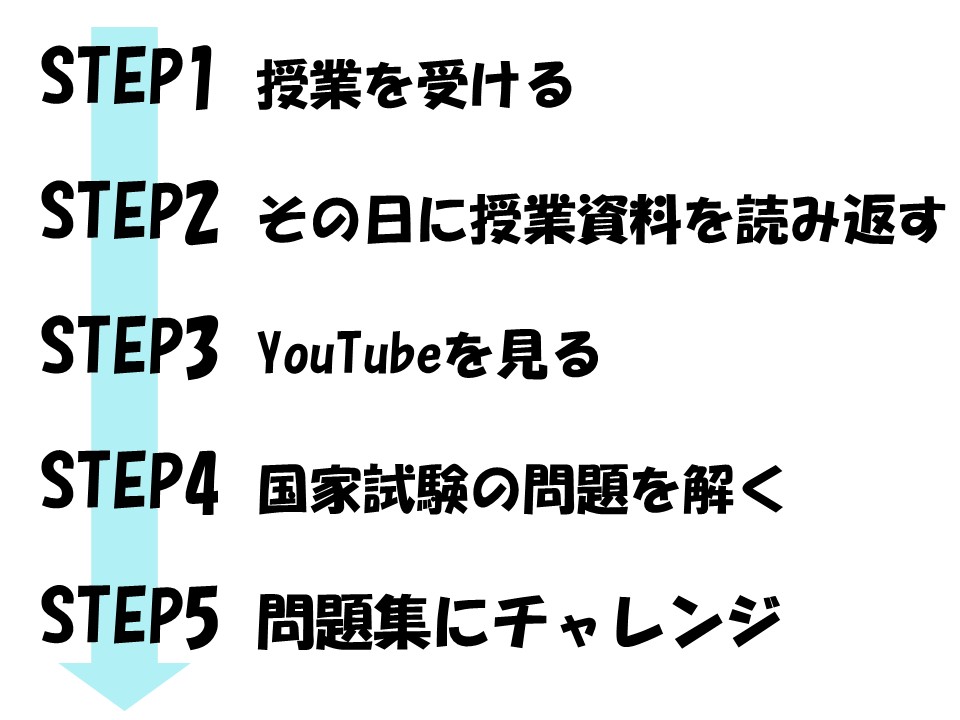

5つのステップ

具体的なステップは以下のとおりとなります。

では、さっそく細かく見ていきましょう(^^)/

Step1.授業を受ける

授業を受ける?当たり前のような気がしますが…

そうですね。ですが、授業は解剖生理学を理解する上でとっても大切なステップなんです!ただ受けるだけではなく、積極的な姿勢で聴くことがポイントとなってきます。

先生の話をよく聴く

最初のポイントは、ありきたりかもしれませんが「先生の話をよく聴く」ことです。当たり前のように見えて、実はとても重要なのです。

というのも、授業は臨床や国家試験などで大切なところを押さえて構成されていることが多いです。

お昼休みの後や演習後はウトウト(´ぅω・`)してしまうこともあるかもしれませんが、背筋を伸ばして積極的に参加できると良いと思います。

大事なところはメモをとるorマーキング

さきほど、授業中も臨床や国家試験で役立つことをお話しして下さると述べましたが、これに加えテストに出る部分もひそかに伝えて下さっていることがあります。

お話しを注意深く聞き、後で効率よく復習できるように授業資料は必ずメモを取るかペンでマーキングしておきましょう!

授業資料がない場合には教科書に直接書き込みをするのもいいと思います(*´ω`*)

テストに出る部分のサイン

1.繰り返しの発言がある

2.「ここ大事だからしっかり覚えておいてね」という発言がある

3.他の項目よりも詳しく話している

4.「テストに出すよ」という直球な発言がある

Step2.その日に授業資料を読み返す

その日のうちじゃないとダメですか…?

学校に行っただけで疲れてしまいます(涙

わかります。筆者も体力ないので、家に帰ったらベッドに飛び込んでいました。

ですが「その日の復習」が非常に重要なのです!

授業資料を読み返す

授業を受けたらメモの部分だけでもいいので、その日のうちに授業資料もしくは教科書を読み返しましょう!

人間の脳は覚えた瞬間からどんどん忘れていきます。しかし、定期的に復習することで記憶が定着し、思い出すことに対する労力が少なくなっていきます。いわゆるエビングハウスの忘却曲線ですね。

その日のうちに復習することで、次に勉強する際にその内容が理解しやすくなるため、疲れていることは重々承知していますが頑張りましょう!

教科書にも目を通す(苦手なところだけでも)

続いて、教科書のページの中で習った箇所に目を通しましょう。こちらは休日などのまとまった時間に行っても大丈夫です(^^♪

教科書は図解が豊富で重要な用語は太字になっているなど、大切な部分がわかりやすく記載されています。また、理解しやすいように説明も丁寧に書かれているので(少し内容が難しい部分もありますが…)一度目を通しておくといいと思います。

Step3.YouTubeを見る

教科書と授業資料を読んでもわからない部分があるんですけど、どうしましょう!?

大丈夫ですよ!YouTubeに解剖生理学をわかりやすく説明してくれているチャンネルがあるので一緒に見てみましょう!

なぜYouTubeを見るの?

教科書や授業資料だけでは理解が難しい部分がどうしても出てくると思います。また、覚える内容も多いので「中々覚えられない( ;∀;)」なんてこともあると思います。(ちなみに筆者は脳神経が中々覚えられませんでした)

そんなときに役立つのがYouTubeです!初めて勉強する人にもわかるように1つ1つ丁寧に解説して下さっているので、もし「教科書や授業資料だけでは理解が難しい!」というところが出てきたらぜひ見てみて下さいね。

筆者もテスト前には↓の3つのチャンネルに助けていただきました!(ありがとうございます!!)

おすすめのYouTubeチャンネル①

おすすめのYouTubeチャンネルの1つめは、ゴローさんの「ゴロー/イラストで学ぶ体の仕組み」チャンネルです。

(URL:https://www.youtube.com/channel/UCAsGN3duhpN_M1SbB4tEFtQ)

こちらは解剖生理学の他、生化学の勉強にも役立つチャンネルとなっております。豊富なイラストやわかりやすい語呂合わせと共に説明して下さるため、とても理解しやすいです。また、動画の最後には国家試験の過去問を解く時間もありますので、授業内容の理解に加えて国家試験対策もすることができます!なお、発信者は「解剖生理学超速!ゴロ勉」の著者でもあります。

『解剖生理学超速!ゴロ勉』 ゴロー・大和田 潔

おすすめのYouTubeチャンネル②

おすすめのYouTubeチャンネルの2つめは、たばえもんさんの「たばえもんナース塾 〜看護学生の勉強を応援するチャンネル〜」です。

(URL:https://www.youtube.com/@tabaemon)

こちらは解剖生理学の他、病態論、社会福祉などなど国試対策に特化したチャンネルとなっております。シンプルなイラストと共にテンポよく説明して下さるため、理解が進みます。また、こちらも動画の最後には国家試験の過去問を解く時間があります!

筆者のおすすめは「【知っておくといい!】理解しておきたい解剖の知識」という動画です。病態論と解剖生理学を一緒に説明して下さっているので、「なぜ解剖生理学が大切なのか?」が実感できる動画だと思います。お時間のあるときにぜひ見てみて下さいね。

おすすめのYouTubeチャンネル③

おすすめのYouTubeチャンネルの3つめは、メンズNsさんの「メンズNs【分かりやすい医学解説チャンネル】」です。

(URL:https://www.youtube.com/@medic-mensns)

こちらは解剖生理学の他、病棟でも役に立つ病態メカニズムの知識などを紹介しているチャンネルとなっております。難しい言葉は使わず、1つ1つ丁寧に詳しく説明して下さるため、苦手なところの勉強には特におすすめです!

Step4.国家試験の問題を解く

もう国家試験の問題を解くんですか?なんだか難しそう…大丈夫かなぁ

最初は難しいかもしれませんが、何度も解いているうちに理解できるようになるので安心してくださいね!おすすめのアプリもありますよ

なぜ国家試験の問題を解くの?

そもそもなぜこのタイミングで国家試験の問題を解くのかと申しますと、それは

アウトプットの回数を増やす

ためです!

さきほど、「人間の脳は覚えた瞬間からどんどん忘れていきます。しかし、定期的に復習することで記憶が定着し、思い出すことに対する労力が少なくなってきます。」と書きましたが、この定期的な復習に国家試験の問題演習が役立ちます。

問題を解く具体的な方法

でも、国家試験の問題を探すのは大変そうですね

安心してください!「看護roo!国試」というアプリがあります!

国家試験の問題は、株式会社クイックさんの「看護roo!国試」というアプリがおすすめです。

分野ごとに国家試験問題が載っており、できた問題とできなかった問題に分類することもできます。

また、解剖生理学だけでなく他の専門科目についても掲載されているため、国家試験受験日まで役立つアプリとなっています。以下が「看護roo!国試」を使った具体的な勉強法です。電車の中でもできるのでぜひ試してみて下さいね(*^^)v

1.「看護roo!国試」アプリをインストールする

(URL:https://www.kango-roo.com/kokushi/appli/)

2.「単元別学習」を開く

3.「必修問題の人体の機能と構造」もしくは必修問題下の「人体の構造と機能」を開く

4. 問題を解く

5. 正解したら「☑バッチリ」を押す

(不正解もしくは不安な問題ならそのまま「次の問題へ」を押す)

6. 全て解き終わったらもう一度同じ単元を復習する

(このとき必ず出題範囲の「要復習」のみを選択する。これにより、先ほど解いた不正解もしくは不安な問題のみを解くことができる)

7. 2.~6.を繰り返す

Step5.問題集にチャレンジ

Step4.まででも充分なのですが、余力のある方は問題集にもチャレンジしてみましょう。

おすすめの問題集とその使い方

アウトプットの回数を増やすため、筆者は当時問題集も併用しておりましたので紹介させていただきます。量がかなり多いので、さらに勉強しておきたい方におすすめです。また、現在おそらく中古のみの販売となっておりますので、ご了承ください。

『パワーアップ問題演習 解剖生理学』 竹内 修二

解剖生理学に関する問題集は他にも出ておりますので、ぜひ書店で手に取って自分に合った問題集を見つけてくださいね(´▽`*)

以下は問題集の具体的な使い方「5Step」です。もしよかったら参考にしてください。

1.授業で習った項目の問題を解く

2.丸付けをする

3.間違えた問題や怪しい問題は問題集に直接答えをオレンジペンで書き込む

4.このページに付箋を貼る

5.試験前はこのページを赤シートで隠して高速周回する

(このときは、書かずに見るだけでOK)

2年生以降の勉強方法

2年生以降も解剖生理学を復習していきましょう!ポイントは病態の勉強と一緒に振り返ることです。

病態の勉強と一緒に振り返る

2学年になると病態論の勉強が本格的に始まり、3年生では実習で様々な疾患を抱える患者さんと出会います。その際に病態や治療、看護だけでなく、解剖生理学も振り返るようにしましょう!

解剖生理学は正常な身体の働きについて学びます。この正常な働きが何かの原因で正常に働かなくなってしまった状態が病気です。ですので、この2つの違いを考えることが解剖生理学の復習方法となります。

病態と一緒に解剖生理学を振り返る方法の例

【自然気胸】

病態:真空である胸腔内に何かが原因で空気が入ってしまうこと。このうち、明らかな外傷のないものを自然気胸という。基礎疾患をもたないものは特発性自然気胸といい、主な症状は突然の患側の胸痛と呼吸困難である。

解剖生理:胸腔とは肺と胸郭(肺のまわりにある肋骨や筋、横隔膜などに囲まれた空間)の内側を覆う膜である胸膜に囲まれた空間のこと。胸腔内の大部分を肺が埋めており、少しだけ胸水が入っている。

→本来なら胸腔内の大部分は肺が埋めており、少しだけ胸水が入っている(解剖生理)が、何かが原因で胸腔内に空気が入ってしまうと、その空気の占める部分が出てきてしまい肺がうまく膨らまなくなってしまう。すると、呼吸困難をきたす(病態)。

参考

・川村 雅文著:「系統看護学講座 専門分野 成人看護学[2] 呼吸器」,株式会社 医学書院,2019年第15版発行,pp.27-29, 214-215

最後に

いかがでしたでしょうか。「解剖生理学の勉強方法5step」についてもう一度まとめさせていただきます。

step1.授業を受ける

step2.その日に授業資料を読み返す

step3.YouTubeを見る

step4.国家試験の問題を解く

steo5.問題集にチャレンジ

最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)