この記事は約17分で読めます

こんにちは。空色の森です。

最近、毎朝ラジオ体操第一をしているのですが、この間後ろにあったストーブに薬指を強打してしまいました(涙) 何事も環境整備は大切ですね!環境整備と言えば「日常生活援助」の1つでもあります。

さて、この日常生活援助ですが、練習方法が検索してもあまり出てこないなあと筆者は1年生のときに悩んでいました(座学はいっぱい出てくるのに(*´з`))

ですので、今回筆者の経験を基に日常生活援助の練習方法を記事にまとめることにしました。

最後までお付き合いいただけますと幸いです(´▽`*)

日常生活援助とは

日常生活援助とは一体何ですか?

療養上の世話のことです!移動介助や食事介助など日常生活に必要な動作を援助していきます。

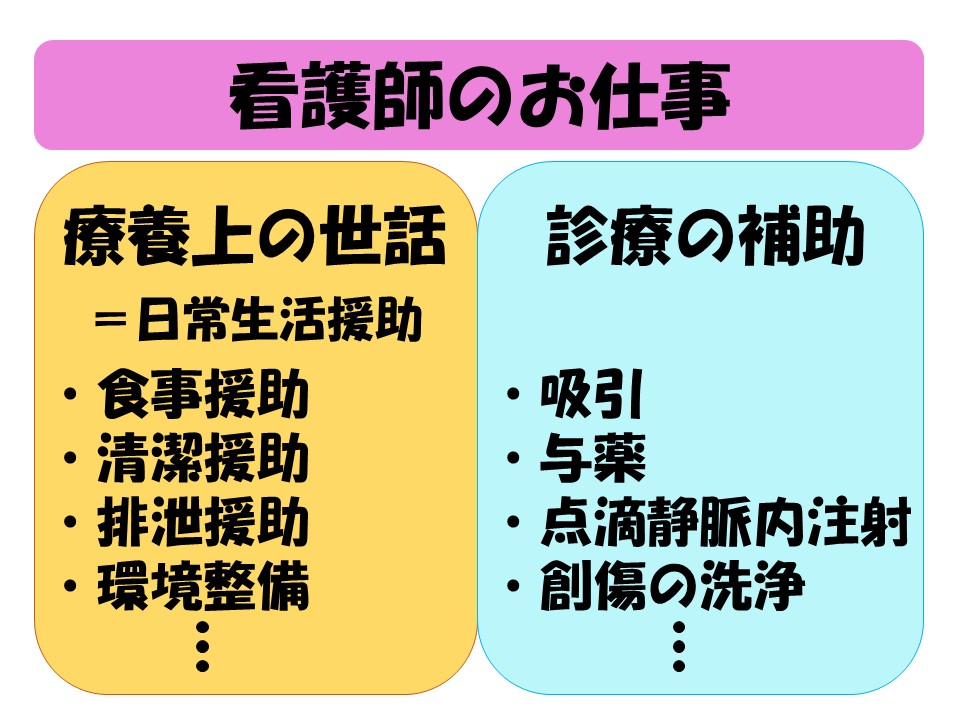

看護師の2大業務は「療養上の世話」と「診療の補助」になります。「療養上の世話」が日常生活援助を指すのに対し、「診療の補助」は与薬や吸引、点滴などの業務を指します。実習では「療養上の世話」である日常生活援助がメインとなってきます。

日常生活援助では、病気や障害が原因で日常生活へ何かしらの支障がある際に、その方が普段の生活に近い生活を送ることができるように援助していきます。具体的には食事援助や清潔援助、排泄援助、環境整備などがあります。

参考:茂野香おる著:「系統看護学講座 専門分野 基礎看護学[1] 看護学概論」,株式会社医学書院,2020年第17版発行,pp.21, 50

| 食事援助 | 食事介助など |

| 清潔援助 | 清拭、陰部洗浄、洗髪、寝衣交換、シャワー浴、口腔ケア、手浴、足浴など |

| 排泄援助 | 排泄援助(お手洗いへの誘導)、おむつ交換など |

| 環境整備 | 環境整備、リネン交換(シーツ交換)など |

| 活動と休息の援助 | 体位変換、車椅子移乗・移送、歩行介助など |

| リラクセーション | 温罨法、冷罨法、ポジショニング、手浴、足浴など |

3つのステップ

この間はじめて演習をしました!でもあまり上手にできなくて…何かいい練習方法はありますか?

演習お疲れ様でした!もちろんありますよ。筆者の経験を基に3stepで紹介していきますね(^^♪

日常生活援助技術は「繰り返し練習すること」が大切になってきます。しかし、ただただ繰り返しているだけでは、とてももったいないなと筆者は思います(1年生のころの筆者はこんな感じでしたが…)。

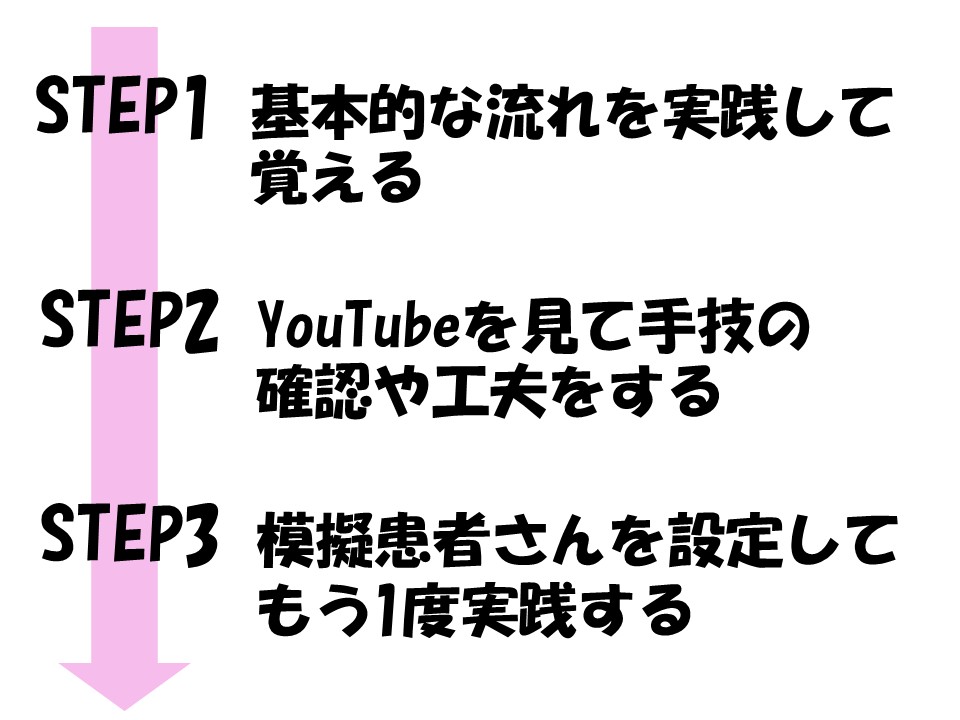

ですので、今回は実習にも通じるような日常生活援助技術の練習方法について3stepでご紹介していきます。手順は以下のとおりです。

step1.基本的な流れを実践して覚える

まずは、教科書や参考書の手順に沿って基本的な流れを実践してみます。本を読みこむのも大切ですが、実際に手を動かすことで出てくる課題や疑問があると思うので、ぜひ勉強したことは実践してみて下さいね(*´ω`*)

おすすめの参考書は【看護学生】1年生のうちにやっておいた方がいいこと6選にて紹介しておりますので、ご参照ください。

step2.YouTubeを見て手技の確認や工夫をする

さて、実際にやってみると「ここがうまくいかないなぁ」とか「参考書の写真はこうなっているけれどもっとこういうところが知りたい!」など様々な思いが出てくると思います。

そんな疑問に答えてくれるのがYouTubeです。看護師さんが運営されているチャンネルも参考になりますが、理学療法士さんの動画も大変参考になるのでご紹介しますね(^^♪

おすすめのYouTubeチャンネル①

おすすめのYouTubeチャンネルの1つめは、「看護師・介護士のタメになる話【CARETREEケアツリー】」チャンネルです。

(URL:https://www.youtube.com/@by4973)

こちらは基本的な援助の他、実際の患者さんを想定した援助なども紹介して下さっているので大変勉強になります。1つ1つの手順を丁寧に説明して下さっているので初心者にもわかりやすいです。

おすすめのYouTubeチャンネル②

おすすめのYouTubeチャンネルの2つめは、「【プロが教える介護技術】やしのきチャンネル」です。

(URL:https://www.youtube.com/@yashinoki-kaigo)

こちらは理学療法士さんが、援助する人の身体にもされる人の身体にも優しい介護技術を丁寧に紹介して下さっています。「そんな方法があるんだ!」と学びがたくさんあると思いますのでぜひ見てみて下さいね。

おすすめのYouTubeチャンネル③

おすすめのYouTubeチャンネルの3つめは、看護roo!さんの「看護roo!【公式】」チャンネルです。

(URL:https://www.youtube.com/@roo2839)

医療施設が監修を行っており、信頼性が高い動画となっております。基本的な部分もしっかりと押さえて下さっているので筆記試験の勉強にも役立つと思います。

上記の動画以外にも参考になる動画はたくさんあります。

「〇〇技術 コツ」などと検索して自分に合った動画を見つけていきましょう(^^)/

step3.模擬患者さんを設定してもう1度実践する

最後に、日常生活援助技術の手順がある程度身についてきて、疑問点も解消できたら次は「模擬患者さん」を設定して練習していきます!この方法はとても有意義なのですが、中々設定せずに終わってしまうことが多いのです…(もったいない(; ・`д・´))

環境整備を例に説明します。学校の演習するベッドを思い出してください。とっても綺麗ですよね。布団は整っていて、床頭台にもテーブルにも何も載っていない・・・。

しかし、病棟ではこのような環境はとっても珍しいと筆者は思います。というのも、病室は患者さんにとって生活の場であるからです。

皆さんのお部屋にも本やベッド、趣味のものなど色々なものが置かれているかと思います。また、人によっては布団が乱れていることも…(←長期休み中の筆者)

病室もこのような状態になっていることが多いです。

なので、環境整備で机をアルコールを使用して消毒するときには私物を置いて練習するなど、実際の病室を想定して行った方がいいと筆者は思います。

これは病室に限らず患者さん役も同じです。例えば腰痛のある人とない人では身体の動かし方が変わってきます。ですので、患者さん役の方にも細かい設定をして実施するのがいいかと思います。

もし設定が難しいようでしたら先輩や先生に相談してみましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。最後に日常生活援助技術の練習方法についてもう一度まとめさせていただきます。

1.基本的な流れを実践して覚える

2.YouTubeを見て手技の確認や工夫をする

3.模擬患者さんを設定してもう1度実践する

皆さんの周りには看護の先輩である先生や学校の先輩方がいます。ぜひ困ったことがあった場合には積極的に相談しに行きましょう!きっと新たな発見があるはずです。

最後までお読みいただきありがとうございました(*- -)